Daniel H. Pink:

Daniel H. Pink:

Drive: The Suprising Truth about What Motivates Us

Ja, was motiviert und uns wirklich? Sie, mich, den Menschen im Allgemeinen. Daniel Pink ist dieser Frage nachgegangen und hat empirische Daten, die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu aufgearbeitet. Und eine zentrale Frage zieht sich durch das Buch: Warum klafft die wissenschaftliche Theorie und die gelebte Praxis in Bezug auf menschliche Motivation so weit auseinander?

Was sagt nun die Theorie?

Motivation 1.0

An den Beginn stellt Daniel Pink die Motivation 1.0:

Wie komme ich zu Nahrung?

Wie schütze ich mich vor Säbelzahntigern?

Wie kann ich mich vermehren?

Wie kann ich mich vermehren?

Die Motivation für den Menschen ist die Befriedigung der Grundbedürfnisse, der untersten Ebenen der Maslowschen Bedürfnispyramide.

Hier wird auf unsere frühesten Ahnen verwiesen, die jeden Tag um ihr überleben kämpften.

Motivation 2.0

Im Laufe der Jahrtausende, durch die Entwicklung sozialer Strukturen, wurde eine weitere Ebene der Motivation kultiviert, um das Zusammenleben auf engerem Raum überhaupt zu ermöglichen:

Wir Menschen suchen Belohnung und Anerkennung und vermeiden Bestrafung und Ablehnung.

Wir Menschen suchen Belohnung und Anerkennung und vermeiden Bestrafung und Ablehnung.

In der Arbeitswelt findet dieser menschliche Antrieb durch

Frederick W. Taylor in seinem „scientific management“ Anwendung und kommt ab 1900 mit dem Einsatz der Massenproduktion im Taylorismus zu einem Höhepunkt:

‚Zuckerbrot und Peitsche‘ im Lohnsystem bewegt die Arbeiter zur Leistungserbringung – was bis in die heutige Zeit in vielen Teilen der Erde selbstverständlich und nach wie vor notwendig scheint.

Erste Zweifel an Motivation 2.0

Um 1949 beschrieb Harry F. Harlow –

Um 1949 beschrieb Harry F. Harlow –

als Nebeneffekt eines Experiments mit Rhesusaffen – wie diese sich mit einem mechanischem Rätsel beschäftigen und üben, bis sie es geschickt lösen können.

Weder Motivation 1.0 noch Motivation 2.0 können dabei im Spiel sein, da diese Beschäftigung keine existenziellen Grundbedürfnisse befriedigt, noch Belohnung oder Bestrafung nach sich zieht.

Harlow mutmaßte, dass es einen weiteren motivationalen Antrieb geben müsse.

Und es kam noch überraschender: Als Harlow begann, die Affen für die richtige Lösung mit Rosinen zu belohnen, stieg die Anzahl der Fehler und das Puzzle wurde weniger oft gelöst.

Erst 1969 griff Edward Deci diese Beobachtung wieder auf und führte ein Experiment zur Motivation mit Studierenden durch. Die Ergebnisse waren ähnlich denen der Rhesusaffen: Belohnung hatte negative Effekte auf Motivation und Leistung.

Die weitere Beschäftigung mit Motivation führte gemeinsam mit Richard Ryan zur Entwicklung der Selbstbestimmungstheorie (SDT).

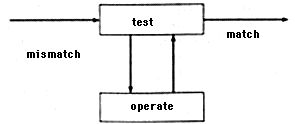

Dabei arbeiteten sie differenzierter heraus, wie Motivation 2.0 funktioniert.

Was kann bei Motivation 2.0 schief gehen?

- Intrinsische Motivation wird erodiert, freudvolle Tätigkeit wird zu lähmender Arbeit

- Spitzenleistungen bleiben aus, es reicht das geforderte Maß zu erfüllen

- Kreativität wird beeinträchtigt, Fehlervermeidung und Sicherheitsdenken hemmt Experimentierfreude und Aktivität

- Die Möglichkeit ‚ein guter Mensch‘ zu sein, wird durch die Bezahlung konterkariert

Unethisches Verhalten, Schwindeln und Vortäuschen wird provoziert

Unethisches Verhalten, Schwindeln und Vortäuschen wird provoziert- Sucht und Abhängigkeit entsteht – nicht nur arbeitsmäßig

- Kurzfristiges Denken und Handeln wird gefördert, langfristige Erfolge werden nebensächlich

Wann funktioniert Motivation 2.0?

Neben der negativen Auswirkung machen wir im Alltag die Erfahrung, dass ‚Zuckerbrot und Peitsche‘ eine gute Wirkung haben können. Die möglichen negativen Effekte werden in Kauf genommen bzw. der ‚zu motivierenden‘ Person selbst zugeschrieben.

Wenn unkreative Routine-Tätigkeiten durchgeführt werden müssen, so hat Motivierung durch Belohnung durchaus seine Berechtigung.

Wenn unkreative Routine-Tätigkeiten durchgeführt werden müssen, so hat Motivierung durch Belohnung durchaus seine Berechtigung.

Um dabei jedoch die möglichen schädlichen Effekte zu minimieren, ist folgendes zu beachten:

- Es ist klar, wozu diese Routine-Tätigkeit gemachte werden muss.

- Es wird anerkannt, dass es sich um eine langweilige Routine-Arbeit handelt, die niemand gerne macht.

- Die Mitarbeiter können über die Art und Weise der Durchführung selbst bestimmen.

Um die negativen Effekte auf Motivation zu mindern, sollte bei der Anwendung für Belohnungen beachtet werden:

- Belohnungen nicht im vornherein ankündigen, sondern im Nachhinein vergeben: „Nachdem du das jetzt gemacht hast, bekommst du das.“

Die negativen Effekte von Motivation 2.0 treten nämlich bei Belohnungen auf, bei denen Abhängigkeit bereits mitformuliert wird: „Wenn du das machst, bekommst du das.„  Immaterielle Belohnung ist vorzuziehen, wie Anerkennung und positives Feedback.

Immaterielle Belohnung ist vorzuziehen, wie Anerkennung und positives Feedback.- Das zurückgeben von Information über das Ergebnis der Arbeit an die Ausführenden ist notwendig. Dies scheint möglicherweise nichts mit Belohnung zu tun zu haben – doch wird es als Belohnung, als Anerkennung empfunden.

Durch das Betriebssystem Motivation 2.0 wird ein bestimmtes menschliches Verhalten geprägt, ein bestimmter Typ Mensch ‚herangezogen‘. Daniel Pink bezeichnet diesen als „Typ X“ wie Xtrinsisch orientiert. Dem stellt er den „Typ I„, wie Intrinsisch orientiert, gegenüber.

Eigenschaften von Typ I – Menschen

Typ I ist anerzogen,

Typ I ist anerzogen,

nicht angeboren- Längerfristig übertrifft die Leistung von Typ I fast immer die von Typ X

- Typ I benötigt ebenso wie

Typ X Geld und Anerkennung, aber es geht nicht um Geld und Anerkennung - Typ I brennt nicht aus sondern ist physisch und psychisch stabiler

Drei Aspekte für Typ I-Verhalten

1. Autonomie

Je mehr Autonomie ein Mensch in der Durchführung seiner Arbeit bekommt, umso höher seine Motivation. Autonomie bedeutet, die Person ist eigenmächtig und bestimmt sein gesamtes Handeln oder Aspekte seines Handelns selbst.

Diese Aspekte sind englischsprachig formuliert:

- Task: Was mache ich?

- Time: Wann mache ich es?

- Technique: Wie mache ich es?

- Team: Mit wem mache ich es?

Möglicherweise ist dies schwer vorstellbar, wie es aussehen kann, wenn Mitarbeiter mehr Autonomie bekommen. Daniel Pink führt zu jedem dieser vier Punkt Beispiele für erfolgreiche Umsetzung an: google, amazon, Atlassian, 3M, …

2. Meisterschaft

Menschen möchten stolz sein können auf das, was sie leisten.

Menschen möchten stolz sein können auf das, was sie leisten.

Der Drang, Tätigkeiten besser durchführen zu können, lernen zu wollen, führt zu außergewöhnlichen Leistungen.

Und gleichzeitig zu einem hohen psychischen Wohlbefinden:

Meisterschaft ist nur erreichbar über Tun, bis es ‚wie von alleine und automatisch‘ abläuft, wenn wir voll in einer Aufgabe aufgehen, bei Tätigkeiten, die uns weder überfordern noch unterfordern, sondern an der Grenze dazwischen sind. Dann kommen wir in einen Zustand, den Mihaly Csikszentmihalyi als Flow bezeichnet und für unser psychisches Wohlbefinden als essentiell befunden hat. Flow kann bei jeder Art von Tätigkeit erreicht werden.

3. Sinn, Zweck

Ohne ein Bild davon, wofür die ganze Anstrengung nützlich sein soll, wofür das eigene Leben verwendet wird, kann sich Motivation langfristig nicht halten.

Ohne ein Bild davon, wofür die ganze Anstrengung nützlich sein soll, wofür das eigene Leben verwendet wird, kann sich Motivation langfristig nicht halten.

Ist das Unternehmensziel gute Produkte herzustellen, innovativ zu sein, den Kunden zufrieden zu stellen, den Mitarbeitern ein gutes Leben zu ermöglichen, für die Gesellschaft da zu sein oder Umsatz zu machen, die Konkurrenz auszuschalten, Gewinne zu erzielen, Kosten zu sparen usw.

Also, sind die Ziele nicht-materiell oder materialistisch?

Die wirklichen Ziele (nicht die vordergründig publizierten) können über die verwendete Sprache entlarvt werden: Was sagt der Chef? Was der Hochglanzprospekt? Worüber unterhalten sich die Mitarbeiter in welcher Form miteinander? Und schließlich wird versucht, das Ziel über konkrete Entscheidungen zu erreichen, was sich in der Praktik bzw. Firmenpolitik widerspiegelt: Wie geht das Unternehmen bei der Zielverfolgung vor?

Das gute Leben

Nun gibt es einen Zusammenhang zwischen nicht-materiellen Zielen und Zufriedenheit: In einer Studie wurden Studenten vor ihrem Studienabschluss nach ihren Zielen und nach ihrer Lebenszufriedenheit befragt. Nach mehr als einem Berufsjahr wurden sie wiederum interviewt, wie weit sie diese Ziele erreicht haben und wie sie sich fühlen. Es zeigte sich, dass jene Studenten, die ihre Ziele erreicht hatten zufriedener waren und weniger an Angst und Depression litten, als die anderen – was nicht wirklich überrascht.

Bei jenen, die ihr Ziel erreicht hatten, konnten die Ergebnisse nochmals unterschieden werden in Studenten mit nichtmateriellen Zielen (z.B. anderen helfen, lebenslang lernen, wachsen, …) und materialistischen Zielen (z.B. Einkommen, Wohlstand, Auto, Ruhm, …):

Menschen mit nichtmateriellen Zielen wiesen eine höhere Zufriedenheit auf als jene mit materialistischen Zielen (obwohl sie ihr Ziel erreicht hatten) und zusätzlich war bei ihnen der Zustand der Angst und Depression angestiegen.

Umgelegt auf Unternehmen: Für eine langfristige Motivation ist also die Frage wichtig: Kann das Unternehmen seinen Mitarbeitern einen erstrebenswerten Sinn geben?

Stellt es einen Zweck dar, für den es sich lohnt, seine Energie, sein Leben einzusetzen?

Typ I – Werkzeugkasten

Das dritte Kapitel enthält elf Werkzeugkästen: von der Anwendung der Erkenntnisse um sich selbst zu motivieren über weiterführende Literatur, Umgang mit den eigenen Kindern bis zu inspirierenden Fragen, den Konversationsstartern …

Persönliche Rezeption

Daniel Pinks Intention, die große Kluft zwischen dem, wie der Mensch wirklich funktioniert und dem, wie wir denken, dass er funktioniert, aufzuzeigen, ist ihm gelungen.

Seine Gedanken haben mir einige Erklärungen für das ‚eigenartige‘ Verhalten von Schüler/innen gegeben. Die Frage, wie sehr die drei Aspekte Autonomie, Meisterschaft und Sinn/Zweck in der Schule an sich und in meinem Unterricht im Speziellen von meinen Schülern erlebt werden, hat mich durch das ganze Buch hinweg beschäftigt:

Es scheint mir inzwischen eine der großen Absurditäten zu sein, dass wir von den Kindern Typ X-Verhalten erwarten, die Kinder zu Typ X erziehen, sie dann jedoch dafür beschämen, dass sie Typ X-Verhalten an den Tag legen.

Für mich stellt sich die Frage, wie ich in den engen Systemgrenzen Möglichkeiten für die Entwicklung von Typ-I-Verhalten ermöglichen kann – für die Schüler/innen aber vor allem auch für mich selbst. Ich hoffe, Daniel Pinks Toolkits helfen mir dabei.

Stil

Das Buch ist in einem persönlich erzählenden Stil geschrieben, der mir teilweise zu ‚locker flockig‘ war: aus europäischer Sicht zu amerikanisch. Der erzählerische Stil passt jedoch gut zur Historie und zu den Experimenten, von denen Pink erzählt.

Das verwendete Englisch war weitgehend einfach zu lesen, teilweise jedoch auch durch Abkürzungen, Fachausdrücke und Redewendungen eine Herausforderung.

Das Leben ist schön :-),

Thomas

P.S.: Vielleicht auch interessant: Auf das Buch aufmerksam geworden bin ich durch dieses Video.

Was ist die nächste Dimension?

Was ist die nächste Dimension? Diese Heilung erfolgte jedoch nicht zufällig, wie das Wort ’spontan‘ vermuten lassen könnte, sondern durch intensive Beschäftigung mit sich selbst, einhergehend mit einer tiefen Persönlichkeitsveränderung.

Diese Heilung erfolgte jedoch nicht zufällig, wie das Wort ’spontan‘ vermuten lassen könnte, sondern durch intensive Beschäftigung mit sich selbst, einhergehend mit einer tiefen Persönlichkeitsveränderung.

so war es in Wirklichkeit nur ein Startpunkt für die Suche nach Beweisen für die Macht des Geistes: Kuby fährt nach Indien um

so war es in Wirklichkeit nur ein Startpunkt für die Suche nach Beweisen für die Macht des Geistes: Kuby fährt nach Indien um  Conclusio Wiedergeburt

Conclusio Wiedergeburt Wer an die westliche Medizin glaubt, kann von dieser ‚geheilt werden‘,

Wer an die westliche Medizin glaubt, kann von dieser ‚geheilt werden‘,

Die Geschichten der Begegnungen Kubys mit den spirituellen Führern und ‚Wunderheilern‘ waren insgesamt einfach und spannend zu lesen.

Die Geschichten der Begegnungen Kubys mit den spirituellen Führern und ‚Wunderheilern‘ waren insgesamt einfach und spannend zu lesen.