Robert Dilts, Richard Bandler, Jon Grinder, …: Strukturen subjektiver Erfahrung.

Robert Dilts, Richard Bandler, Jon Grinder, …: Strukturen subjektiver Erfahrung.

Ihre Erforschung und Veränderung durch NLP.

Überblick

Wie kommen Menschen zu ihren Entscheidungen? Oder: Warum kommen Menschen zu keiner Entscheidung und quälen sich damit? Was läuft da in einem Gehirn ab?

Das erklärt Robert Dilts tiefgehend an Hand der Arbeit von Richard Bandler und John Grinder ausgehend von einem Modell darüber, wie subjektive Erfahrungen im Gehirn gespeichert sind.

Repräsentation von Erinnerung – ein Modell

Jedes Gedächtnisobjekt kann als gespeichertes ‚Quadrupel‘ in unserem Gehirn beschrieben werden: Wir haben z.B.: zu dem Wort „Bleistift“ zumindest ein Bild (V), einen akustischen Eindruck (A), ein Gefühl (K) und einen Geruchs- bzw. Geschmackseindruck (O) abrufbar gespeichert. Das heißt, wir merken uns (und umgekehrt erkennen) einen „Bleistift“ als Quadrupel sensorischer Eindrücke, also als Quadrupel <A, V, K, O>. Ich könnte das Wort „Bleistift“ in einem Ratespiel (theoretisch) über das Geräusch beim Schreiben auf Papier (A), über das Bild eines Bleistiftes (V), über das Erfühlen eines Bleistiftes (K) oder auch über den Geschmack beim Nagen am Bleistift (O) erkennen können. Die verschiedenen Eindrücke werden jedoch unterschiedlich stark im Gehirn abgelegt sein – vermutlich ist bei „Bleistift“ der visuelle Anteil am stärksten vertreten und daher bewusst vorhanden,  die anderen Eindrücke bleiben beim Wort „Bleistift“ möglicherweise sogar unter der Bewustseinsschwelle (obwohl sie sicherlich da sind). Interessant ist die stärkste Repräsentation einer Erinnerung/eines Eindruckes.

die anderen Eindrücke bleiben beim Wort „Bleistift“ möglicherweise sogar unter der Bewustseinsschwelle (obwohl sie sicherlich da sind). Interessant ist die stärkste Repräsentation einer Erinnerung/eines Eindruckes.

Es sei noch erwähnt, dass neben externen und internen (erinnerten) auch konstruierte (k), also ‚erfundene‘, Eindrücke unterschieden werden können.

Entscheidungen treffen (TOTE)

Jedes äußerlich erkennbare Verhalten entspringt der Verarbeitung innerer <Ai, Vi, Ki, Oi> und/oder äußerer <Ae, Ve, Ke, Oe> Eindrücke. Wenn ich z.B. zu einem bestimmten Zeitpunkt von meinem Sessel aufstehe, so kann das durch einen gesprochenen Befehl (Ae), durch ein inneres Bild (Vi), durch ein inneres Unwohlsein (Ki), einen unangenehmen Geruch (Oe), … ausgelöst worden sein. Allerdings reicht ein bestimmter sensorischen Reiz noch nicht aus, jemanden zum Aufstehen zu bewegen. Der Reiz initiiert im Individuum erst eine Verarbeitung der äußeren und inneren Eindrücke.

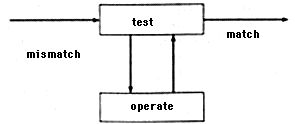

Die eleganteste (= einfachste und doch ausreichende) Beschreibung dieser Verarbeitung ist das TOTE-Modell (Test-Operate-Test-Exit).

Die eleganteste (= einfachste und doch ausreichende) Beschreibung dieser Verarbeitung ist das TOTE-Modell (Test-Operate-Test-Exit).

Z.B. könnte, wenn ich gerade im Sessel sitze und arbeite, das unangenehme Gefühl einer Nackenverspannung auftreten (T, mismatch). Ich stelle mir vor, dass dieses Gefühl verschwindet, wenn ich ein paar Schritte machen würde (vorstellen = O).

Z.B. könnte, wenn ich gerade im Sessel sitze und arbeite, das unangenehme Gefühl einer Nackenverspannung auftreten (T, mismatch). Ich stelle mir vor, dass dieses Gefühl verschwindet, wenn ich ein paar Schritte machen würde (vorstellen = O).

Ich teste diese Vorstellung gegen den aktuellen Wunsch, meine Arbeit fertig zu stellen (T). Wenn die Nackenverspannung stark ist, entscheide ich mich aufzustehen (E, match) und die Arbeit später fortzusetzen. Andernfalls könnte ich mich entschließen, mich anders hinzusetzen (O), die Nackenverspannung auszuhalten (T) und weiterzuarbeiten (E, match).

Strategien für Entscheidungen

Wird genauer in die TOTE hineingeschaut, so findet man, dass durch das Auftreten des ersten Reizes (im Beispiel das unangenehme Gefühl Ki) i.A. quasi automatisch eine weitere ’subjektive Erfahrung‘ abgerufen wird. Das könnte z.B.: ein inneres Bild des Vaters sein, als dieser einen Bandscheibenvorfall erlitten hatte (Vi), was wiederum die Vorstellung eines unangenehmen Gefühl des Schmerzes erzeugt (Ki), das schließlich zum innerlich gehörten Befehl wird: „Steh auf und bewege dich!“ (Ai), was wiederum zum Aufstehen aus dem Sessel führt (Ke). D.h., ausgelöst durch einen Reiz (Verspannung), läuft praktisch automatisch und (i.A.) unbewusst eine Reihe von ‚Erinnerungsabrufungen‘ unterschiedlicher Repräsentationen ab, die schließlich zu einer Verhaltensäußerung führen (Ki => Vi => Ki => Ai => Ke). Die Abfolge des Abrufens der Repräsentationen wird als (Entscheidungs-)Strategie bezeichnet (auch wenn es sich mehr um eine unbewusste Struktur, denn um eine bewusst ausgeführte Strategie handelt). Es zeigt sich, dass Individuen dieselbe Strategie in unterschiedlichen Kontexten nutzen bzw. diesselbe Strategie durch unterschiedliche Gefühlsreize ausgelöst werden kann (z.B.: Liebeskummer, Gelsenstich, …).

Strategien können elegant und hilfreich sein, aber auch schädigend, unvollständig, rückgekoppelt ohne Ausgang, komplizierter als notwendig, … – das kann das Leben schwer machen. In der Therapie ist es das Ziel, wenig hilfreiche in hilfreichere Strategien zu verändern.

Strategie evozieren (Elicitation)

Um mit den Strategien von Menschen zu arbeiten, müssen diese erst mal bekannt sein. Im Problemgespräch wird durch Beobachtung von Zugangssignalen (z.B. Augenbewegung, Sprache, Stimme, Atmung, Körperhaltung, …) die Strategie „ausgepackt“ – was ein hohes Maß an Beobachtung und Erfahrung erfordert.

Strategien nutzbar machen (Utilisation)

Ist die Strategie für eine Entscheidung evoziert, kann diese genutzt werden. Z.B. indem ich meine Argumente der Entscheidungsstrategie des anderen entsprechend angepasst darlege. Als Erläuterung mag folgendes, vereinfachtes Beispiel dienen: Wenn ich jemanden zu einer Aktivität motivieren möchte, der z.B. die Strategie (Ki => Vi => Ki => Ai => Ke) verwendet, so starte ich mit der Beschreibung eines (Ausgangs-)Gefühls Ki:  „Wie fühlt sich der Rauch an, der durch die Zigarette in den Mund und Hals gelangt?“. Dann führe ich zu einem Bild Vi: „Kannst du sehen, wie sich der Rauch in der Lunge niederschlägt und Schicht um Schicht die Lungenoberfläche füllt? Schau dir an, wie sich bei xy die Atemnot bereits bei geringer Anstrengung auswirkt“.

„Wie fühlt sich der Rauch an, der durch die Zigarette in den Mund und Hals gelangt?“. Dann führe ich zu einem Bild Vi: „Kannst du sehen, wie sich der Rauch in der Lunge niederschlägt und Schicht um Schicht die Lungenoberfläche füllt? Schau dir an, wie sich bei xy die Atemnot bereits bei geringer Anstrengung auswirkt“.

Der nächste Schritt evoziert ein negatives Gefühl Ki: „Fühle, wie die Atemnot sich über dich legt. Die Lunge ist belastet und nur mühsam schafft sie ihre Arbeit.“ und geht dann über zum auditiven Befehl Ai: „So wie das mühsame Atmen immer stärkere Geräusche erzeugt, so klingt auch in dir eine Stimme immer stärker, die sagt: Dämpfe die Zigarette aus!“.

Eine weitere Möglichkeit der Nutzbarmachung einer Strategie verwendet den Testpunkt, also jenen wichtigen Punkt in der Strategie, der als letztes, direkt vor dem ‚Exit‘, für die schlussendliche Entscheidung zuständig ist: Wenn dieser Testpunkt ein Abprüfen des Gefühls zu einer bestimmten Option ist, so wird durch das Betonen der negativen Gefühle, die eine bestimmte Entscheidung bringen würde, eine Ablehnung der Option sehr wahrscheinlich. Bei Betonung der positiven Gefühle ist die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung für die Option erhöht.

für die schlussendliche Entscheidung zuständig ist: Wenn dieser Testpunkt ein Abprüfen des Gefühls zu einer bestimmten Option ist, so wird durch das Betonen der negativen Gefühle, die eine bestimmte Entscheidung bringen würde, eine Ablehnung der Option sehr wahrscheinlich. Bei Betonung der positiven Gefühle ist die Wahrscheinlichkeit einer Entscheidung für die Option erhöht.

Dieses Kapitel endet mit Vorschlägen der Nutzbarmachung von Strategien in den verschiedenen Bereichen Erziehung, Geschäftsleben, Verkauf und Werbung, Personalauswahl, Medizin, Recht und Psychotherapie.

Ein unterhaltsames Beispiel für die Nutzbarmachung von Strategien ist hier zu sehen.

Entwurf von Strategien (Design)

Bestehende Strategien können vereinfacht werden (z.B. bei Schwierigkeiten mit Lesen, Rechtschreibung, langwierige Entscheidungsprozesse, …). Bei phobischen Reaktionen ist eine Neu-Kontextualisierung bzw. eine Erweiterung und Ausdifferenzierung des Entscheidungspunktes für alternative Reaktionen sinnvoll. Und schließlich können Strategien – falls noch nicht vorhanden – auch komplett neu entworfen werden.

Programmieren von Strategien (Installation)

Beschrieben sind Methoden der Installation mit Hilfe von Ankern und das schlichte Einüben (Konditionieren). Zusätzlich wird auf das Unterbrechen von Strategien und das Problem der ‚Interferenz‘, der gegenseitigen Störung verschiedener Strategien, eingegangen.

Zusammenfassung

Das Thema NLP hat mich nach meiner NLP Practitioner- und NLP Master-Ausbildung nicht mehr losgelassen. Nach einigen gut zu lesende Bücher, hatte ich an diesem, „Strukturen subjektiver Erfahrung“, wirklich hart zu arbeiten. Obwohl der Inhalt (auf einer oberflächlichen Ebene) einfach nachvollziehbar und verständlich ist,

fällt der Text so umfassend, genau, detailreich und penibel aus, dass das Lesen teilweise mühsam wird. Gut nachvollziehbar werden jene Inhalte, die durch Transkripte von NLP-Interventionen ‚zum Leben‘ erweckt werden. Dabei wird auch klar, wie schwierig eine achtsame Anwendung und Berücksichtigung dieses Wissens im Umgang mit Menschen ist. Zudem ist die Konsequenz des Inhalts schwer verdaulich (z.B.: Wie leicht manipulierbar bin ich denn eigentlich?).

Ich konnte das Buch nur stückweise lesen und musste es zwischendurch immer wieder einmal weglegen. Möglicherweise hätte ich es ohne Vorkenntnisse nicht fertiggelesen.

Trotzdem: eine Empfehlung für alle, die sich wirklich (nüchtern, trocken, pragmatisch) mit der ‚Funktion‘ des menschlichen Geistes, der Psyche, auseinandersetzen möchten.

Das Leben ist schön :-),

Thomas